Русские народные поговорки о силе

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 19.07.2020 11:44

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 1073

Кто силен, тот драчлив не бывает.

Кто силен, тот драчлив не бывает.

Крепок шкурой, да слаб натурой.

Сила хорошо, а ум лучше, а доброе сердце все покрывает.

Силен тот, кто валит, сильнее тот, кто поднимается.

Лучше биться орлом, чем жить зайцем.

Сила ум ломает.

Кость да жила, а все сила.

Не вороши колоды, коли силы нет.

В единении — сила.

А.В.Суворов: 7 фактов из жизни

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 16.07.2020 11:44

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 707

Факт № 1

Факт № 1

За 53 года службы на благо отечеству Александр Васильевич Суворов одержал более 60 блестящих побед над противником и не потерпел ни одного поражения, в большинстве случаев имея меньше войск, чем противник...

Факт № 2

Единственным из всех величайших полководцев мира он прошел путь от солдата до генералиссимуса и по собственному опыту знал все особенности армейской службы.

Факт № 3

Несмотря на дворянскую родословную и высокий чин, придворные слабости были чужды Суворову, он всю жизнь придерживался спартанского образа жизни. С раннего детства отучал себя от мягкой постели, спал даже зимой при открытом окне, вставал до рассвета, выполнял ежедневные обливания холодной водой, регулярно делал гимнастику. Чурался золотого шитья, пышной одежды и прочих излишеств, большую часть времени проводя в военном мундире. Был непритязателен в еде.

И хотя для изнеженного дворянства все это представлялась «чудачествами», это не мешало ему делать то, что он считал верным и важным.

Факт № 4

В своем стремлении к военной карьере Александр Васильевич Суворов ориентировался на правила чести и патриотизма, мечтая не только прославиться, но и прославить отечество. Всегда жертвовал своими интересами ради общего блага. Вот его высказывание:

«Самонаблюдение (т. е. самовоспитание, самообладание) и самолюбие суть различны: первое поведено Богом, второе — в начале испорчено гордостью…»

Факт № 5

Александр Васильевич Суворов был разносторонне развитым человеком. Вне службы он занимался самообразованием. Был не только «солдатом-полководцем», но и философом и поэтом, обладающим ироническим взглядом на собственную персону.

Факт № 6

Солдаты никогда не были для Суворова только средством для достижения той или иной цели. Он берег своих подчиненных, заботился о них так же, как о себе. Был «отцом» для своих солдат и они отвечали ему беспримерной преданностью, исполнительностью и любовью.

«Прежние полководцы, вступая в командование войсками, обращались к войскам с пышными, непонятными для них речами. Суворов предпочел жить среди войска и вполне его изучил; его добродушие, доходившее до простодушия, его причуды в народном духе привлекали к нему сердца солдат. Он говорил с ними в походах и в лагере их наречием. Вместо огромных штабов он окружал себя людьми простыми» (из воспоминаний Дениса Давыдова)

Факт № 7

«Орден Суворова» в СССР занимал высшую ступеньку в иерархии полководческих орденов и давался:

«За выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении».

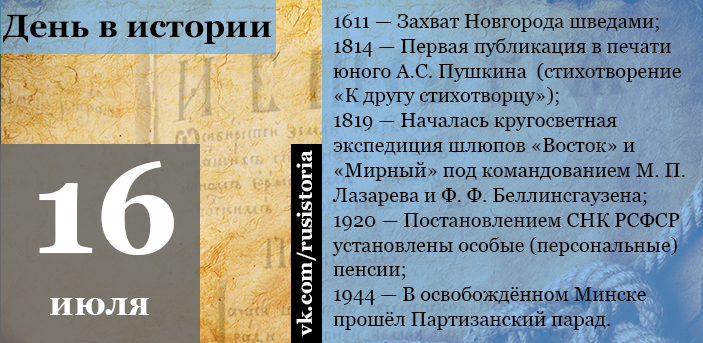

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 16 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 16.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 792

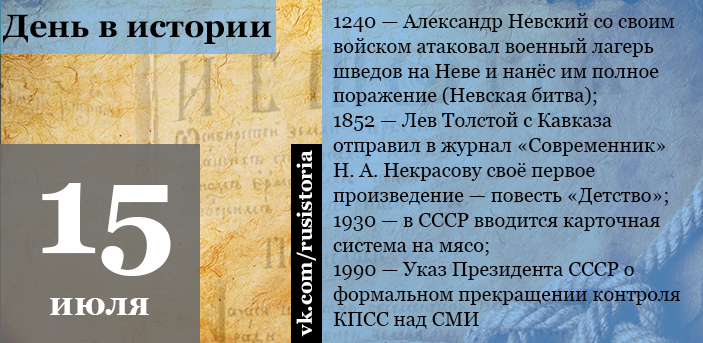

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 15 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 15.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 694

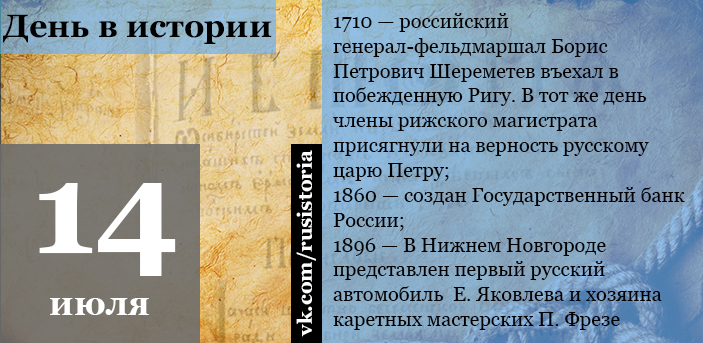

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 14 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 14.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 724

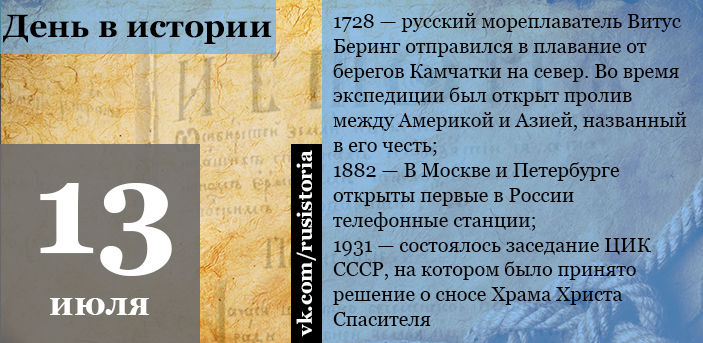

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 13 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 13.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 696

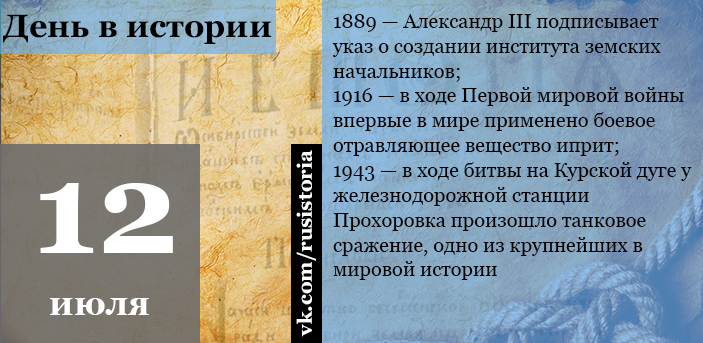

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 12 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 12.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 685

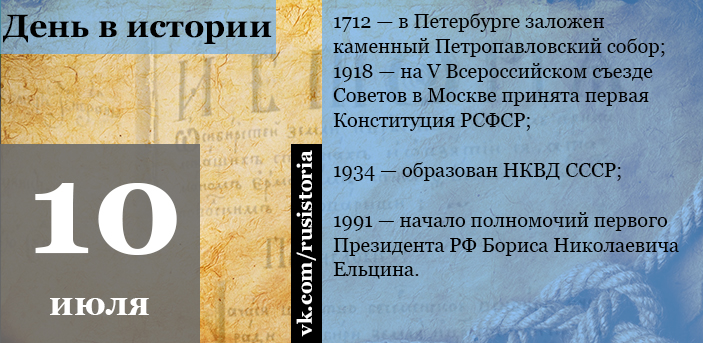

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 10 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 10.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 698

Легенды о Крыме

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 08.07.2020 11:44

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 731

Крым насчитывает немало мест, где стоит побывать каждому туристу. Воронцовский и Ливадийский дворцы, Мисхор, Ай-Петри, Бахчисарай, Долина сказок… Перечислять интересные достопримечательности Крыма можно бесконечно. А как на счет мистики? Ведь немало туристов, приехавших в Крым, желают посетить не совсем обычные места и таким образом получить долю адреналина и незабываемых ощущений. Естественно, в Крыму такие места существуют! Мы готовы рассказать Вам о пятерке наиболее мистических мест полуострова.

Крым насчитывает немало мест, где стоит побывать каждому туристу. Воронцовский и Ливадийский дворцы, Мисхор, Ай-Петри, Бахчисарай, Долина сказок… Перечислять интересные достопримечательности Крыма можно бесконечно. А как на счет мистики? Ведь немало туристов, приехавших в Крым, желают посетить не совсем обычные места и таким образом получить долю адреналина и незабываемых ощущений. Естественно, в Крыму такие места существуют! Мы готовы рассказать Вам о пятерке наиболее мистических мест полуострова.

- Ене-Сала.

На месте, где давным-давно располагалось татарское поселение, впоследствии уничтоженное фашистами, можно увидеть загадочные пещеры. Туристам разрешено посещать лишь одну из них, так как для спуска в остальные необходимо специальное снаряжение и некоторые навыки. Так что, любители острых ощущений могут отправляться в пещеру Ене-Сала 2, открытую двумя неизвестными мальчишками в 1965 году.

Учеными был установлен факт жертвоприношения на территории пещеры. Древние тавры поклонялись богам и таким образом замаливали свои злодеяния, а также высказывали свое почтение. Многие туристы, побывавшие в пещере, уверяют, что она полна призраков.

- Аю-Даг.

О Медведь-горе сказано и написано немало. Издавна эта гора привлекает внимание туристов. О том, что отвесные скалы Аю-Дага очень опасны известно всем, однако мало кто знает о мистических событиях, происходящих на ее территории. Искатели приключений, останавливающиеся на ночь на горе, по непонятным причинам вскакивают посреди ночи и несутся к обрывам. Что пугает людей — неясно.

- Алимова балка.

Такое название носит удивительно красивое ущелье, чарующее флорой и стремительными скалами. Весной это место — рай для собирателей цветов, ведь здесь можно встретить множество пионов и ландышей. Известно, что в ущелье находиться камень с арабской вязью, найти который дано не каждому. Те, кому все же посчастливилось увидеть камень, говорят о стремительном изменении в жизни. После встречи с таинственной «достопримечательностью» люди обретают материальные и духовные блага.

Ущелье — излюбленное место чародеев и магов, утверждающих, что это место является невероятным источником духовных сил и энергии. Пугает лишь то, что из ущелья дано вернуться далеко не каждому путешественнику. Кстати, туристы теряются в Алимовой балке по совершенно необъяснимым причинам. Некоторых искателей приключений со временем находят. В свою очередь, они уверяют, что блуждали вокруг одного и того же места долгое время, не в силах найти обратный путь.

- Крымский «Стоунхедж».

На территории села под названием Родниковое находятся мистические менгиры, называемые учеными памятниками мегалитической культуры. Вертикальные глыбы считаются ровесниками египетских пирамид!

До сих пор невозможно понять, для чего и кем была возведена эта постройка. Тот, кто прикоснется к камням, непременно ощутит исходящий от них холод, которому ни по чем даже самая жаркая погода.

- Демерджи.

Долина привидений считается одним из наиболее популярных объектов Крыма. В наши дни уже доподлинно известно, что загадочные явления и тени, появляющиеся в сумерках — это всего лишь атмосферное явление. Когда на горы опускается вечер и температура понижается, с вершин начинает спускаться густой туман, напоминающий нечто ужасное и необъяснимое. Это и пугало наших предков, считающих, что в долине собираются призраки и прочая нечисть.

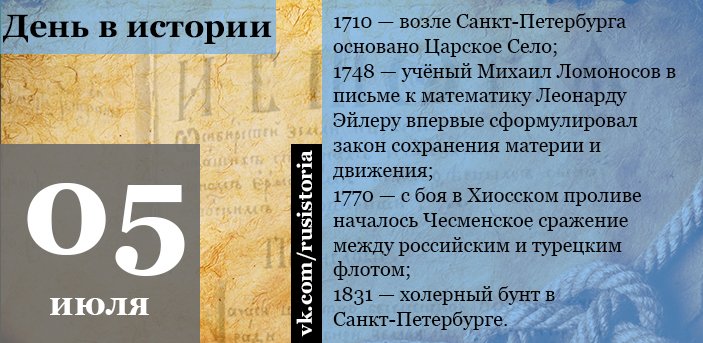

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 5 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 05.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 670

Интересные факты о войне с чукчами

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 04.07.2020 11:44

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 743

Первое упоминание о чукчах в российских письменных источниках относится к 1641 году в связи с тем, что в районе Колымы они напали на правительственных сборщиков ясака (натуральной подати).

Первое упоминание о чукчах в российских письменных источниках относится к 1641 году в связи с тем, что в районе Колымы они напали на правительственных сборщиков ясака (натуральной подати).

Непосредственно на Чукотке русские первопроходцы (казаки под предводительством атамана Семёна Дежнёва) появились в 1648. В 1649 году Дежнёв в верхнем течении Анадыри основал зимовье, на месте которого в 1652 был построен Анадырский острог (в районе нынешнего села Марково, Анадырский район, Чукотский автономный округ).

В 1727 году по инициативе якутского казачьего головы Афанасия Шестакова Сенат Российской империи утвердил «мнение»: Иноземцев и которые народы сысканы и прилегли к Сибирской стороне, а не под чьею властию, тех под российское владение покорять и в ясачный платеж вводить.

С этой целью на Чукотку отправили экспедицию численностью в 400 солдат и казаков, опорной базой которой стал Анадырский острог. Во главе был поставлен Шестаков, а начальником военной команды определен капитан Тобольского драгунского полка Дмитрий Павлуцкий. Из-за нечеткого распределения полномочий в указах и инструкциях и из-за их амбиций, между капитаном Павлуцким и казачим головой Шестаковым возникли разногласия, которые усугубились до того, что, прибыв 29 июня 1728 года в Якутск, они окончательно порвали всякие отношения и стали действовать независимо друг от друга.

В 1729, разделив свои силы на два отряда (каждый был пополнен якутами и коряками), Шестаков и Павлуцкий начали покорять Чукотку. Следует отметить, что сенат постановлял аборигенов «уговаривать в подданство добровольно и ласкою». Тобольский губернатор А.Л. Плещеев 1 сентября 1731 года тоже дал указание Павлуцкому о призыве в подданство немирных иноземцов чинить по данной инструкции, а войною на них не ходить.

Однако Шестаков и Павлуцкий не всегда ограничивались переговорами. Павлуцкий писал о походе 1731 года: «И 9 маия дошед до первой сидячих около того моря чюкоч юрты, в коей бывших чюкоч побили… Усмотрели от того места в недальнем разстоянии… сидячих одна юрта и бывших в ней чюкоч побили… И дошед до их чюкоцкого острожку… и в том остроге было юрт до осьми, кои разорили и сожгли». Анадырские казаки подтверждали крайне враждебные действия Павлуцкого:"Чукоч, не призывая в подданство, побил до смерти". Часто чукчи кончали жизнь самоубийством всей семьей, так как не хотели умирать от рук завоевателей. Покорители Сибири подрывали доверие коренного народа своей вероломностью: сотник Василий Шипицын позвал на переговоры 12 чукотских старейшин и всех убил. После таких действий доверие чукчей к русским было подорвано на долгие годы и они не доверяли русским.

Необычайная жестокость русских войск упоминалась и на выставках. Так, на выставке «Чукотское общество», проходившей в 1934 году, описывались расправы над коренными народами: «И приказчик Алексей Чудинов велел к тем юртам приступить и на том приступе в тех юртах мужеска пола человек с 10 убили, а жен их и детей в полон взяли и многие полоненные у них сами давились и друг друга кололи до смерти…». Организаторы выставки говорили о том, что в результате этой войны: «Целые народности были в буквальном смысле слова стерты с лица земли».

Чукчи, несмотря на то, что могли противопоставить мушкетам и саблям завоевателей лишь стрелы и копья с костяными наконечниками, оказали русским ожесточённое сопротивление. В марте 1730 г. они разгромили отряд Шестакова, убив самого казачьего голову. Отряду Павлуцкого чукчи дали три крупных сражения, в которых понесли серьёзные потери. Это были действительно крупные сражения, по дальневосточным меркам просто огромные.

После поражений от Павлуцкого чукчи отказались от открытых битв с русскими, перейдя к партизанским действиям, продолжая воевать с принявшими российское подданство коряками и юкагирами.

Узнав о войне, сенат в 1742 г. издал указ: «на оных немирных чюкч военною оружейною рукою наступить, искоренить вовсе». Сдавшихся же предписывалось «из их жилищ вывесть и впредь для безопасности распределить в Якуцком ведомстве по разным острогам и местам».

В 1744—1746 гг. Павлуцкий, произведенный в майоры, с командой в 400—650 солдат, казаков и ясачных юкагиров и коряков совершил три похода на Чукотский полуостров.

14 марта 1747 года в битве при реке Орловой близ Анадыря чукчи разгромили отряд Павлуцкого. С русской стороны в сражении погибли сам майор, 40 казаков и 11 коряков. К тому же чукчам удалось захватить оленей анадырского гарнизона, оружие, боеприпасы и снаряжение отряда Павлуцкого, в том числе одну пушку и знамя. Этот разгром произвел ошеломляющее впечатление на российские власти. Сенат и Сибирский приказ спешно приняли решение о переброске в Анадырь дополнительных войск.

События, развернувшиеся в 1730—1750-х гг. на Чукотке и Камчатке, были насыщены многочисленными сражениями, взятием русских и аборигенных крепостей-острогов, взаимным ожесточением и немалыми жертвами.

Война чукчей с российскими войсками продолжалась почти 150 лет. Причем на определенном этапе чукчи даже одержали в ней победу. Поражение русских войск вселило страх в завоевателей, в одном из документов говорилось: «Немедленно внушить всему русскому населению Нижне-Колымской части, чтобы они отнюдь ничем не раздражали чукоч, под страхом, в противном случае, ответственности по суду военному».

В начале 1763 г. в Анадырь прибыл новый комендант подполковник Фридрих Плениснер. Ознакомившись с состоянием дел, он предложил сибирскому губернатору Ф.И. Соймонову вообще ликвидировать Анадырскую партию. Во-первых, на её содержание за время существования было израсходовано 1 381 007 руб. 49 коп., тогда как от ясачного и других сборов получено всего 29 152 руб. 54 коп. Во-вторых, чукчи в подданство не приведены, чукотско-корякско-юкагирские столкновения не прекратились.

И Сенат согласился с закрытием Анадырской партии, признав, что она «бесполезна и народу тягостна». В 1765 г. из Анадыря начался вывод войск и гражданского населения, а в 1771 г. — разрушены крепостные укрепления. Форпост русской власти на северо-востоке Сибири перестал существовать. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России. Это позволило чукчам проникнуть на Анадырь, оттеснив коряков на Гижигу, а юкагиров — на Колыму.

Но появление у берегов Чукотки английских и французских экспедиций заставило власти Российской империи снова задуматься о покорении этого края. В 1776 г. Екатерина II указала приложить все усилия для принятия чукчей в подданство. Действуя не военной силой, а подкупом, русские добились значительно большего. В марте 1778 г. стараниями коменданта Гижигинской крепости капитана Тимофея Шмалева и сибирского дворянина, крещеного чукчи Николая Дауркина с «главным» тойоном Омулятом Хергынтовым был заключен договор о принятии чукчами русского подданства.

По указу Екатерины чукчи освобождались от ясака на 10 лет и сохраняли независимость во внутренних делах. Сравнительно привилегированное положение чукчи сохраняли и позже. По «Уставу об управлении инородцев» 1822 года, чукчи жили по своим законам и судились собственным судом, ясак — шкурка лисицы с лука (то есть с мужчины) — платился по желанию. В 1885 году капитан А. А. Ресин, присланный с инспекцией, писал: «В сущности же весь крайний северо-восток не знает над собой никакой власти и управляется сам собой».

Даже в середине XIX века в своде законов Российской империи чукчи относились к народам, «не вполне покоренным», которые «платят ясак, количеством и качеством какой сами пожелают». Впрочем, с помощью меновой торговли власти и предприниматели научились выманивать у чукчей гораздо больше, чем с помощью налогов.

Вместе с русскими к чукчам пришли много заразных болезней, например сифилис: сифилис называется по-чукотски «чуванская болезнь», «русская болезнь».

В чукотской мифологии образ русских завоевателей сложился самый что ни на есть чудовищный: «Одежда вся железная, усы как у моржей, глаза круглые железные, копья длиной по локтю и ведут себя драчливо — вызывают на бой». Однако наибольший ужас наводила жестокость русских, воспринимавшаяся аборигенами как абсолютно немотивированная: Якунин (Павлуцкий), злой враг с огнивным луком (кремневым ружьем), мужчин и женщин жестоко губил, разрубал топором. Двадцать возов шапок убитых отправил к царю. «Больше их нет, всех истребили» ", похвастал царю, «Много стад заграбили. Наши нежданно напали, победили, всех перерезали, только начальника живым взяли мучить…».

В фольклоре истребление чукчей выступает для русских как самоцель. Каких-либо рациональных объяснений причины конфликта чукчи найти не смогли. Образ же казака характеризуется полным отсутствием любых позитивных черт. Главным злодеем чукотского фольклора стал майор Павлуцкий.

Впрочем, благодаря воинской силе и жестокости, русские заслужили у чукчей определенное уважение. Чукчи относились ко всем своим соседям крайне высокомерно и ни один народ в их фольклоре, за исключением русских и их самих, не назван собственно людьми. В чукотском мифе о сотворении мира предназначением русских считается производство чая, табака, сахара, соли и железа, и торговля всем этим с чукчами.

Источник: "Интересные факты"

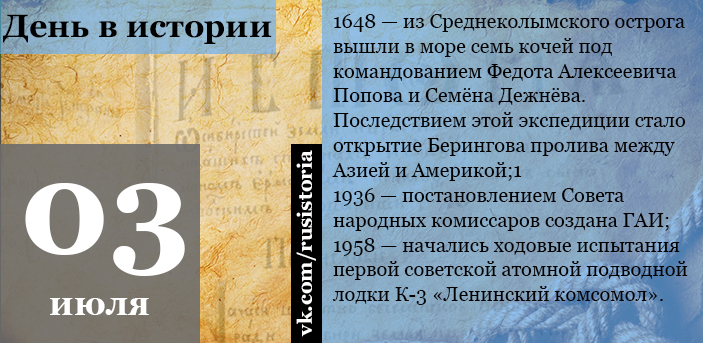

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 3 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 03.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 694

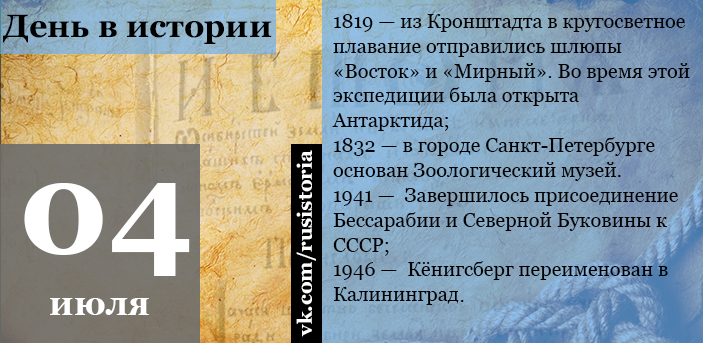

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 4 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 04.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 690

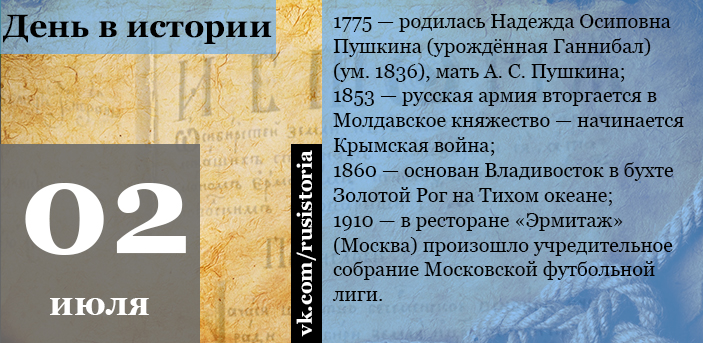

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 2 июля

- Подробности

- Категория: Новости

- Опубликовано 02.07.2020 02:06

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 537

Еще статьи...

Проекты ИРИО

Информация

Императорское Русское историческое общество было основано в марте 1866 года в Санкт-Петербурге по предложению и под личным председательством цесаревича Александра Александровича. После революции 1917 года Императорское Русское историческое общество было запрещено. Возрождение общества состоялось 16 апреля 1991 года. Целью общества является развитие российской исторической науки, популяризация исторического знания, патриотическое воспитание молодежи.