Выставка «Ростовская финифть»

- Подробности

- Категория: Выставки

- Опубликовано 26.07.2016 07:13

- Автор: Пресс-служба ИРИО

- Просмотров: 2465

Основу экспозиции выставки составляют предметы промысла XVIII–XX веков. Особое место на выставке занимают ансамбли миниатюр: для напрестольного креста, царских врат, оклада Евангелия, патира. Помимо произведений ростовских мастеров на выставке также представлены московские эмали.

Основу экспозиции выставки составляют предметы промысла XVIII–XX веков. Особое место на выставке занимают ансамбли миниатюр: для напрестольного креста, царских врат, оклада Евангелия, патира. Помимо произведений ростовских мастеров на выставке также представлены московские эмали.

Живу и вижу

- Подробности

- Категория: Выставки

- Опубликовано 21.07.2016 10:01

- Автор: Пресс-служба ИРИО

- Просмотров: 2229

![Знак качества. Э. Булатов Знак качества. [br]Э. Булатов](/images/news/2016/21-07/znak-kachestva.jpg) Знак качества.

Знак качества.

Э. БулатовСо 2 июня в помещении Воронежского областного художественного музея имени Ивана Николаевича Крамского проходит выставка работ российских мастеров второй половины XX века из фонда Музея частных коллекций при Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Выставочный проект проходит в рамках VI Международного Платоновского фестиваля искусств.

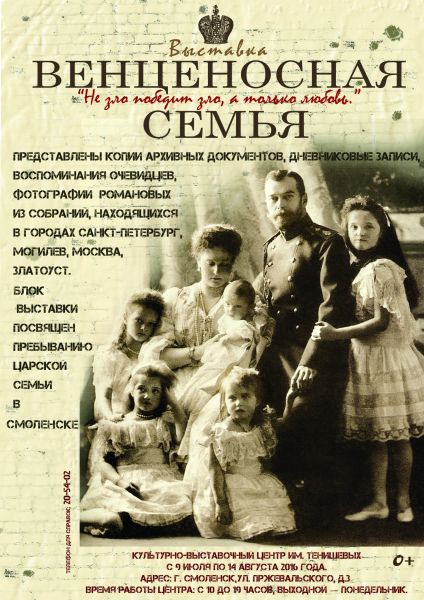

Выставка «Венценосная семья»

- Подробности

- Категория: Выставки

- Опубликовано 18.07.2016 09:52

- Автор: Пресс-служба ИРИО

- Просмотров: 2344

Приглашаем посетить выставку «Венценосная семья». Экспозицию выставки составляют более ста фотографий, копии картин, документы, записи из дневников и воспоминания современников.

Приглашаем посетить выставку «Венценосная семья». Экспозицию выставки составляют более ста фотографий, копии картин, документы, записи из дневников и воспоминания современников.

«Древо Водлозерья»

- Подробности

- Категория: Выставки

- Опубликовано 01.05.2016 15:38

- Автор: Пресс-служба ИРИО

- Просмотров: 2477

Приглашаем посетить выставку «Древо Водлозерья», которая проходит в Музее изобразительных искусств Республики Карелия. Выставка приурочена к 25-летию открытия Национального парка «Водлозерский». Перед посетителями предстанут гобелены, живопись, графика, батик, фотографии, посвященные яркому миру Водлозерья. Выставка продлиться до 15 мая 2016 года.

Приглашаем посетить выставку «Древо Водлозерья», которая проходит в Музее изобразительных искусств Республики Карелия. Выставка приурочена к 25-летию открытия Национального парка «Водлозерский». Перед посетителями предстанут гобелены, живопись, графика, батик, фотографии, посвященные яркому миру Водлозерья. Выставка продлиться до 15 мая 2016 года.

Российские маркшейдеры в защиту святыни в подмосковном Быково

- Подробности

- Категория: Памятники, мемориалы

- Опубликовано 25.03.2017 03:46

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 1288

Журнал «Русская история» тесно взаимодействует с Общероссийской общественной организацией «Союз маркшейдеров России», которая оказывает организационную и финансовую поддержку проектов журнала по сохранению и популяризации российского историко-культурного наследия. Союз является одним из ведущих инженерных сообществ горной направленности и имеет в своем составе крупных специалистов по охране зданий и сооружений от вредного влияния работ и по ведению подземных горных работ.

Ввиду этого редакция журнала обратилась Союз с просьбой дать техническую оценку проекта по строительству скоростной железнодорожной линии к аэропорту «Жуковский», а также оценить угрозу сохранению шедевра архитектурного зодчества XVIII века Церкви Владимирской иконы Божией Матери.

В ответ на обращение ООО «Союз маркшейдеров России» подтвердил опасность утраты памятника архитектуры и предложил альтернативное решение сложившейся проблемы.

В качестве решения предлагается строительство от платформы «Отдых» до терминала аэропорта «Жуковский» линии подземного метро, которая пройдет под наземными объектами историко-культурного наследия, что устранит вредное на них влияние транспортной коммуникации.

Учитывая средства на выкуп объектов частной собственности у многочисленных жителей населенных пунктов, которые располагаются на пути строительства железнодорожной ветки, данное предложение Союза маркшейдеров представляется также и экономически обоснованным.

Данное предложение было направлено на рассмотрение в Правительство Московской области, местные органы власти, профильные министерства и ведомства, а также руководству аэропорта «Жуковский».

Надеемся, что предложенное решение будет принято и уникальный объект историко-культурного наследия России будет радовать своим великолепием будущие поколения жителей Московской области.

С предысторией вопроса можно познакомиться на сайте «Спасите Быково»: www.savebykovo.ru

Подписать петицию в защиту Быково можно по ссылке: https://www.change.org/p/требуем-отказаться-от-строительства-ж-д-ветки-к-аэропорту-жуковский-через-наши-дома-savevereya-savebykovo?recruiter=683470523&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Итоги заочного тура XV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков – молодым»

- Подробности

- Категория: Конкурсы, гранты

- Опубликовано 23.06.2020 12:41

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 802

Двадцать второго июня Экспертный совет XV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков – молодым» подвел итоги заочного тура конкурса и принял решение о допуске двенадцати авторов лучших работ к участию в очном туре конкурса.В номинации Военная история России к очному туру допущены:

Двадцать второго июня Экспертный совет XV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков – молодым» подвел итоги заочного тура конкурса и принял решение о допуске двенадцати авторов лучших работ к участию в очном туре конкурса.В номинации Военная история России к очному туру допущены:

- Мазалов Никита Сергеевич «Письма невернувшихся с войны…»;

- Сухачева Анастасия Юрьевна «Сабуровы Панины Воеводы второй половины XVI в.»;

- Худяков Анатолий Александрович «Семья Худяковых в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В номинации Переломные точки русской истории к очному туру допущены:

- Казаченко Вероника Владимировна «Судьба семьи Куликовых в истории страны»;

- Лаврентьева Екатерина Денисовна «Софья Панина и Роза Землячка. Место в истории»;

- Ларина Валерия Александровна «Корни сибирского шаманизма».

В номинации Доходчиво и интересно о нашем прошлом к очному туру допущены:

- Бойко Сергей Викторович «Павловские дворяне Протопоповы в судьбе нашей страны»;

- Разумаов Дарья Сергеевна «Московское дворянство первой четверти XIX века: особенности воспитания, военной и статской службы, общественной жизни по источникам личного характера»;

- Шушлебин Андрей Игоревич «Мифы о хазара как источник заблуждений».

В номинации История моей малой родины к очному туру допущены:

- Вербовой Вячеслав Андреевич «Архиерейское служение митрополита Иоанна (Снычёва) в 1965–1990 гг.»;

- Жиляева Анастасия Александровна «Листая страницы времени»;

- Семенова Маргарита Эдуардовна «Древние жители Прибайкалья».

Очный тур пройдет в Москве в помещении редакции журнала «Русская история». Предварительная дата проведения – сентябрь 2020 года. Решение об установлении точной даты мероприятия будет принято в соответствии с актуальной эпидемической ситуацией.

Участникам очного тура на электронные почты, указанные в заявке на участие, будут высланы официальные приглашения и информация об очном утре конкурса не позднее чем за две недели до даты его проведения.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., либо по телефону 8(499) 261-22-11.

Наличники как культурное наследие предков

- Подробности

- Категория: Конкурсы, гранты

- Опубликовано 21.05.2020 23:07

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 1044

Ребенчук А.Ю. (Победитель XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории

Ребенчук А.Ю. (Победитель XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории

«Наследие предков – молодым» вноминации «История моей малой родины»)

Я приглашаю в сказку Вас.

Недолгим будет мой рассказ:

Я Вас знакомлю с красотой,

С не столь далёкой стариной.

Как предки украшали быт,

Чтоб каждый в доме был здоров и сыт.

Чтоб солнце всем дарило свет,

Тепло, удачи и любви завет.

Чтоб семя в поле прорастало,

Чтоб влаги всем всегда хватало.

Чтоб зло не смело в дом шагнуть,

Здесь каждый мастер знаний прошёл путь.

От деда к сыну, внуку навыки пришли –

Так бережно их предки пронесли.

В наличниках зашифровав наказ:

Беречь свой дом и лад в семье у нас.

Введение

Моя семья любит путешествовать. Поэтому, бывая во многих населенных пунктах нашего Приморского края, я обратила внимание на невероятное количество разнообразных вариантов оформления наличников окон. Причем, попадались как одинаковые, распространенные на всей территории, так и эксклюзивные работы мастеров. Наличники на Руси играли роль не только украшения. Наши предки считали, что наличники являются своеобразной гранью, защитой домов. Кроме защиты от морозов и сквозняков, наличники были призваны защитить дом от нечистых сил. Ключевое значение придавалось символам орнамента в наличниках, они являлись обережными. Символы наличников показывают нам, что предки знали законы природы, и гармония с ней было неотъемлемой частью их жизни. Замечая, насколько быстро теряется это ниточка, связывающая нас с прошлым, мне захотелось ухватиться за нее и распутать клубочек тайн наличников пришедших к нам издалека. Поэтому тема моей исследовательской работы: «Наличники как культурное наследие предков».

Цель: Выявить и зафиксировать наиболее распространенные виды наличников на территориях Приморского края.

Задача: Собрать необходимую информацию о наличниках, провести сравнительный анализ наличников разных территорий Приморья.

Объект исследования: Наличники населенных пунктов Приморского края.

Предмет исследования: Причины появление наличников и символов на них у славянских народов.

Методы исследования: Изучение видов наличников на территориях Приморского края, анализ собранной информации и её систематизация.

Гипотеза: При условии, что заселение территорий Приморского края шло в основном переселенцами из Черниговской, Полтавской и Харьковской области, сохранились ли традиционные виды наличников в данное время?

Актуальность работы: Так как материал о наличниках Приморского края нигде не собирался, не фиксировался, не анализировался, считаю свою работу очень актуальной, ценной и необходимой.

Основная часть

Глава 1. Символы, изображаемые на наличниках.

Начну свою работу с пояснения понятия «наличник» - находящийся на лице. Лицо должно быть красивым и отражать миропонимание хозяина, его семейные ценности и отношение с внешним миром. А внешний мир не всегда несет добро. Один из вариантов защиты - охранные знаки и заклинания, оберегающие дом от проникновения в него «тьмы и навьев». Меня заметила, что оформление окна дома - своеобразная картина мира. Поэтому в верхней части изображается небо, которое в славянских поверьях было 2-х уровневым: «нижнее небо» называли «небесными хлябями», а верхнее – «небесной твердью». Небесная хлябь – символ плодородия и живительной влаги - он изображается волнистой линией. Нижняя же часть деревянного наличника должна была символизировать «твердь земную», поэтому зачастую изображалась в виде вспаханного и засеянного поля (ромбы с точками внутри и двойные перекрещивающиеся полосы). Боковые части наличника называли «полотенцами». Условно мы можем разделить символы на группы: знаки Солнца; знаки Земли; (Приложение №1) водяные знаки, образ женщины-берегини; знаки животных.

Символическое изображение Солнца связано с жизнью, энергией, мирозданием. Оно охраняет дом от внешних негативных воздействий. Оказывается и количество лучей тоже имеет немалое значение, например, 4 луча означают домашний очаг. Часто Солнце изображалось на наличниках как равносторонний крест, по-другому «небесный глаз» так и небольшой полу-диск с лучами. Для предков устройство мира: в центре солнце - как символ высшей силы дарующей жизнь и блага. В советское время солнце заменил «цветочек» или пятиконечная звезда. Не менее важны в украшении наличников, как оказалось, громовые или Перуновы знаки, громовое колесо или коловрат, знаки, традиционно сопровождающие Солнце - это 6-угольная или 8-угольная звезда, вписанная в круг. Этот знак – символ мужества, доблести и знак русского воинства. Громовыми назывались звёздчатые знаки - они должны были защищать дом от попадания молнии и пожаров.

Символ «S» — напоминает лебединую шею и ассоциируется с лебедем. Но его, оказывается, относят и к символам огня и солнца, с другой стороны, он также может выполнять функцию «луча» у «солнц». Также символ «S» может быть интерпретацией символа воды. Повторяющиеся изображения «S» «рисуют» волны, в растительных символах — вьющиеся ветви. Изображение растительности означает неразрывную связь людей с природой. А образы животных - магические. Среди них птица – это символ духа, символ свободы, объединения небесного и земного мира. Образ медведя как объекта поклонения, имеет значение благополучия и богатства. Конь - это символ движения солнца по небосклону. Поэтому его изображали в верхней части наличника, а птиц, уносивших солнце на закате – в нижней части.

Птица является хранительницей времени – прошлого, настоящего и будущего. Таким образом, деревянная фигура пернатого оберегает жилище от бед. Встречаются на наличниках и реалистичные изображения птиц (утки и лебеди голуби).

Крылья в большинстве случаев встречаются в верхней части наличников – в середине вертикально расположен овал, по краям которого находятся крылья. Они означают божество, его защищающую и бесконечную силу. Оперенный круг или солнце – знак беспрестанного путешествия Солнца по небосклону, где свет побеждает тьму. Мне понравилось, что образ женщины с раскинутыми руками, женщины-берегини, встречается очень часто. В некоторых источниках можно найти информацию, что это символ славянской богини Макоши. При изображении этого символа на наличниках подразумевается растительное плодородие, материнство. Серёжки – вертикальные элементы внизу наличника означают гостеприимство хозяев. Крест, как, оказалось, берёт своё начало с давних времен. В некоторых источниках его значение объясняется так: вертикальная линия означает духовное совершенство, а горизонтальная – материальные блага, таким образом, образуя гармонию между высшими и насущными потребностями. Также существует мнение, что крест указывает на стороны света, смену времен года, говоря о круговороте жизни и цикличности прохождения созвездий. Трактовка символов имеет вариативность. (Приложение №2)

А еще я обратила внимания, что для наличников характерны элементы резьбы. В одних, исследуемых мной, районах Приморского края, используется преимущественно глухая резьба, в других скульптурная, но в основном, дома украшены, пропильной или иначе - прорезной резьбой, а также ее разновидностью – накладной. При этом, для выполнения резьбы больше подходят березовые или сосновые доски. Древесина ореха идеально подходит для ажурной резьбы, а яблони и черешни – мелких накладных украшений. Примечательно, что для того чтобы увеличить сроки использования наличников, помогают специальные пропитки, лаки.

Глава 2. Наличники как культурное наследие предков.

Начну анализ исследуемых мною видов наличников с Хорольского района, в котором живу.

2.1.Хорольский район

2.1.1 Вознесенка

Мне известно, что село было основано в 1885 году переселенцами из Полтавской и Черниговской губерний, Литвы и Белоруссии. Бывая в Вознесенке, я обратила внимания на необычные наличники 12 домов. (Приложение №5) Поговорив с хозяевами, узнала, что они дети первопоселенцев села. Дома построены их родителями, в традициях предков, которые бережно сохраняли и передавали по наследству. Моё внимание привлёкла непривычная для этих мест конструкция двухэтажного деревянного дома по улице Ленинской. На фронтоне наличника мы видим в центре символы плодородия: кружок с двумя вытянутыми треуголками по сторонам. Это символ семени и поля. Что соответствует действительности, так как хозяева дома всегда имели большой огород и, обрабатывая его, получали хороший урожай. А ещё над символами плодородия видны знаки трёх солнц, которые означают положение солнца в разное время суток.

2.1.2. пгт. Ярославский.

Хотя наш поселок один из самых молодых в Приморском крае, основан в 1957 году, я нашла около 50 домов с интересными наличниками. ( Приложение №3)

2.1.3.Нахаловка

Меня заинтересовал микрорайон Нахаловка нашего посёлка, где я нашла 19 домов с разнообразными наличниками на окнах. Часть домов имеют повторяющиеся знаки поля, семя, плодородия (Приложение №4,1), а некоторые имеют очень редко встречающуюся мне резьбу. Представляю один из таких домов ниже.

На чердачном окне мы видим символ Берегини Макоши — фигурку женщины, дарующей жизнь, — олицетворяющую женское начало. А так же, на окнах дома наличники с множеством резных символов, среди которых, мы видим двух голубков летящих ввысь, а ведь голуби — одна из самых распространенных тем в резьбе, имеющая заклинательный смысл знака, символизирующего счастье и благополучие живущих в доме взрослых и детей. Символ ребёнка – произрастающий цветок. Также в данных наличниках присутствует ромб - символ плодородия, урожая. Ещё на наличниках видим равносторонний крест обозначающий гармонию духовного и материального. Меня удивил на этих наличниках символ в виде египетского креста, значение которого я пока не нашла.

2.1.4. Экспедиция

Следующим объектом моего исследования является микрорайон Экспедиция, где я увидела 7 домов с наличниками. Один, из которых, меня настолько удивил, что я решила его описать.

Здесь знак Солнца здесь изображен в виде розеток, где лепестки ассоциируются с лучами солнца. Знак такого вида мне не встретился больше нигде.

Вывод: Таким образом, на территории Хорольского муниципального района я отметила два наиболее часто встречаемых на наличниках знака: знак Солнца и знак плодородия. Кроме этого, знаки, которые встречаются реже: Макоши, птиц, гармонии.

2.2.Черниговский район

Теперь переходим к районному центру Черниговского района, основанного в1886 году.

2.2.1 Черниговка.

Я прошла лишь несколько улиц: Шоссейная, Партизанская, Советская. Отметила 87 домов с понравившимися мне наличниками. При этом обратила внимание, что на некоторых наличниках изображен знак распаханного поля, что означает плодородие и изобилие. Такой знак можно видеть на многих домах Черниговки.

Не смогла пройти мимо этого дома, потому, что сразу заметила необычность символики наличников.

Впоследствии я ни разу не видела подобный узор - знак берегини Макоши - символ, получивший широкое распространение в ведической культуре древних славян, обозначает связь с творческой составляющей единой энергии жизни. Ниже Макоши мы можем видеть сердечки обозначающие семена, а также знаки воды рядом с ними, как составляющую хорошего урожая.

Вывод: На территории Черниговки на наличниках я заметила знаки плодородия, Солнца и Макоши, но стиль исполнения их отличается от стиля других исследуемых мной районов.

2.3 Михайловский район.

Перейду к описанию наличников Михайловского района, и начну с о старейшего села Ляличи (1885г.)

2.3.1Ляличи

Данное село меня поразило количеством, разнообразием и мастерством исполнения резьбы оконных наличников. Я насчитала 53 заинтересовавших меня дома. (Приложение 6) по улицам Фрунзе, Сахалинская, Советская.

2.3.2 Михайловка (1868г.)

Перейдем к районному центру Михайловского района, где я отметила 76 домов, которые меня заинтересовали. Такой вид наличников довольно часто встречается на улицах Михайловки, окна выглядят просто по-королевски. В центре верхней части наличников мы видим символ Солнца, а над ним мелкими волнами символ воды. Есть элементы мне незнакомые, но красота резьбы и сложность вызывает восхищение. (Приложение №7)

Пройдя немного вглубь села, я наткнулась на такой вот необычный новый дом. Пообщавшись с хозяйкой дома, Радченко Тамарой Ивановной - мастерицей, которая вырезала эту красоту. Причем, резьбу можно заметить ни только на окнах. (Приложение №8). Она рассказала, что эскизы берет из интернета, хотя с символикой незнакома. Занимается резьбой просто для души, очень любит своё занятие. Меня порадовало, что традиция установления наличников сохраняется даже в современных домах, пусть даже просто для красоты, без знания символов.

Вывод: Меня восхитили наличники Михайловского района своей сложностью, красотой и вариантностью. Из исследуемых районов, пожалуй, это самый богатый на необычные наличники район Приморья.

2.4.1 Уссурийск (1866г.)

Приехав в город с целью сделать фотографии наличников, первым делом отравилась к удивительному терему находящемуся недалеко от центра города, на улице Кирова.

Многообразие символов на наличниках просто поражает. Поэтому, я разберу наиболее очевидные и те, которые не разбирала ранее. Прежде всего, мы видим удивительной красоты кружево, из цветов и стеблей, которые символизируют единство человека с природой, по бокам окон расположены символы воды. Резьба не только художественно выполнена, но еще и многоцветна, что редко встретишь в нашем крае. Дома с резными наличниками встречали меня не только на окраинах города, но даже в центре. Я насчитала 44 дома. (Приложение №10) Несколько образцов наличников, к моему удивлению и радости, я обнаружила в коллекции Городском музея. (Приложение №9)

Вывод: Уссурийск по количеству и необычности сохранившихся наличников - это просто музей под открытым небом. Королевские наличники здесь похожи с наличниками, Михайловки. Очень жаль, что многие из домов с наличниками находятся в аварийном состоянии и скорее всего в ближайшее время могут быть снесены, как и те, которые мы уже потеряли, хотя они своеобразная визитная карточка города.

2.5.1 Владивосток (1880 г.)

Современный город, где деревянную резьбу я встретить не ожидала, но на одной из

самых старых улиц - Светланской, заметила резные элементы окон двух домов. Здесь мы видим контурную ажурную резьбу с растительными и водяными знаками, а так же коромысло. Такие знаки из прошлого напоминают нам, что, даже находясь в городе человек, является частью природы и должен жить в гармонии с ней. Еще несколько домов с геометральной резьбой наличников расположились неподалёку. (Приложение№11) Они выглядят более серьёзно и сдержано.

Вывод: Знаки на наличниках Владивостока очень схожи с другими исследуемыми мной территориями, но имеют свои особенности: изящество и ажурность.

Общий вывод: Обследовав наличники Хорольского, Черниговского, Михайловского районов, а так же городов Уссурийска и Владивостока, я нашла наиболее часто встречающиеся изображения символов Солнца, воды, поля, богини Макоши. Они присутствуют во всех районах , отличаясь лишь в элементах исполнения. Часть символов были в единичном экземпляре, такие как коловрат, птицы. Наличие данных символов говорит о том, что у первопоселенцев было в приоритете занятия сельским хозяйством.

Заключение.

Пройдены пешком десятки километров, обследованы и увидены с незнакомой стороны знакомые с раннего детства населенные пункты. Обследованы 3 района и 2 города. В итоге:

Целью моей работы было выявить и зафиксировать наиболее распространенные виды наличников на территориях Приморского края. Анализируя собранный материал, понимаешь, что, «читая» декор наличников, видишь, созданную ими картину вселенной. И наибольший эффект такой картины достигается именно при гармоничном сочетании красоты и символов, следованию единому стилю и традициям, высокой декоративности узоров и орнаментов. Гипотеза, при условии, что заселение территорий Приморского края шло в основном переселенцами из Черниговской, Полтавской и Харьковской области, сохранились ли традиционные виды наличников в данное время, выдвинутая мной, подтвердилась: во всех исследуемых населенных пунктах я находила идентичную символику, с похожими элементами резьбы. Следовательно, Приморский край заселяли люди, приехавшие с одной большой территории. Интересны и те единичные и неповторимые варианты наличников, которые имеются в каждом населенном пункте и не вписываются в общую картину. Значимость моей работы: Считаю, что собранные данные нельзя терять, необходимо их накапливать и сохранять, пополняя наши знания о прошлом, так как это наше культурное наследие. Практическая ценность: создать сайт, где поместить подробную информацию о наличниках. Так же часть материала собрать в брошюру и отпечатать. Этот материал будет полезен широкому кругу людей и даст толчок тем, кто решил оформлять окна в своих современных домах, использовать не просто красивые резные наличники, но еще и привлекать в работу обережную символику, сохраняя тем самым информацию, передаваемую из поколения в поколения.

К концу подходит мой рассказ.

Надеюсь, я порадовала Вас.

И красотой, пришедшей из времён,

И добротой, запечатлённой в ней.

Без лишних слов и без пера

Написана история окна.

У дома каждого она своя.

Её читая. Постигаешь времена.

(Авторские стихи)

Список используемых источников:

1. Интервью с жителями Хорольского, Михайловского и Черниговского районов

2. Фаустова Э.Н. Символика деревянной резьбы в наличниках Одоева //

3. Филлипова Е. Лица вдоль дороги. Введение в тему «Наличники» 4. http://www.liveinternet.ru/users/5013487/post272035791/

5. https://www.houzz.ru/ideabooks/87840775/list/zashchitity-i-ukrasity-simvolika-i-ornamenty-reznyh-nalichnikov?m_refid=ru-ocnt-reg-fb-stories-nalichnik-87840775

Приложение

Приложение №1. Символы земли

.

Приложение №2. Знаки и их значения.

Приложение № 3. Ярославский, ул. Куйбышева.

Приложение №4. Нахаловка, ул. Комсомольская

Приложение №5. Вознесенка, ул. Ленинская

Приложение№6. Ляличи

Приложение №7. Михайловка, ул.Уссурийская

Приложение №9. Музей г. Уссурийска

Приложение №10. Уссурийск, ул.Краснознамённая, Ленина, Кирова

Приложение №11. Владивосток, ул. Светланская

Приложение №12. Собственный рисунок и работа в распечатанном варианте.

Приложение №13. Сайт созданный по результатом данной работы.

Приложение №14. Вид визитки с двух сторон.

Образ священника по материалам Ярославских епархиальных ведомостей

- Подробности

- Категория: Конкурсы, гранты

- Опубликовано 30.01.2020 04:51

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 983

А.А. Зейферт, участница XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

А.А. Зейферт, участница XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

Священник-это профессия или образ жизни для второй половины 19 века? С точки зрения сословного общества, где священнослужители принадлежали к отдельному сословию, оба эти ответа являются отчасти неверными, так как быть священником означает иметь определенный статус в обществе, который предполагает определенные права и обязанности. В этой статье мы постараемся рассмотреть проблему, как соотносятся положительные черты, присущие священнослужителям в целом с индивидуальными личностными чертами священников.

Для решения данного вопроса мы используем два вида источников. Во-первых, это биографические справки о некоторых выдающихся священниках, во-вторых - некрологи по усопшим священнослужителям, которые печатались в Ярославских епархиальных ведомостях. Ярославские Епархиальные ведомости- официальная газета, выходившая в Ярославской и Ростовской епархиях еженедельно, начиная с 1860 года по 1917 год. Идея создания епархиальных ведомостей принадлежит архиепископу Херсонскому Иннокентию (Борисову) (1800-1857), который разработал проект епархиальных ведомостей в 1853 году. Он был выдающимся богословом, действительным членом Академии наук, церковным историком и археологом и очень много делал для насаждения просвещения и поэтому имел большое влияние на церковные дела своего времени. В 1859 году преемником на кафедре архиепископа Иннокентия, архиепископом Димитрием (Муретовым) этот проект предлагается на обсуждение в Синод с просьбой разрешения его осуществления в середине 1860 года (владыка был членом Синода). 11 ноября 1859 года проект был одобрен и разрешен не только в Херсонской епархии, но и признан благоприятным для распространения и была разослана епархиальным владыкам программа «Херсонских епархиальных ведомостей». Первым, кто среагировал на нововведение, был ярославский архиепископ Нил (Исакович) (1799-1874), который в январе 1860 ходатайствовал перед Синодом о разрешении с апреля того же года издавать «Ярославские епархиальные ведомости», программа которых копировала образец. В марте разрешение было получено, и уже 16 апреля выходит первая епархиальная газета в России[1].

Представляют из себя Ярославские епархиальные ведомости газету, состоящую из двух частей: официальную и неофициальную. В официальную часть входили различные указы и распоряжения Синода общего и епархиального характера и высочайшие манифесты по духовному ведомству.

Неофициальная часть представляла из себя подборку статей и выписок на актуальные темы. Мы в своей статье используем преимущественно публикации, сделанные в неофициальной части.

В первую очередь мы разберем юбилейную статью «Отец Николай Нилов-Доржев»[2]. Сначала мы обратим внимание на то, каким образом автор статьи аргументирует то, что решает о нем рассказать. Он пишет: « Имя Отца Протоирея Нилова-Доржева конечно известно многим по тому участию, которое он принимал в деле перевода Богослужебных книг на Монголо-Бурятский язык. Но нам он известен не по слухам только и по имени. Бывшим в Ярославле в продолжении нескольких лет, он имел случай быть близко и лично знаком многим не только из среды духовенства, но и из других сословий, как в Ярославле, так и в уездных городах и селах, и пользоваться расположением и любовию»[3]. Как мы можем видеть из приведенного выше фрагмента, существует два уровня аргументов в пользу того, что эта личность достойна того, чтобы информацию о ней размещали в епархиальных ведомостях. Во-первых, это общеполезное достижение, в данном случае перевод на бурятский язык богослужебных книг, во-вторых, личные качества характера, которые позволяли ему сближаться с людьми разного круга. Тут важно отметить, что автор указывает на то, что он интересен не только людям духовного сословия, но и другим сословиям. Судя по всему, для него это очень важный критерий оценки человека, принадлежащего к духовному сословию.

Особое значение имеет то, что о. Николай занимается миссионерской деятельностью. Миссионерство становиться популярным и именно в 1865 году (эта статья взята из номеров этого года) в епархиальных ведомостях появляются различные статьи и выдержки из дневников миссионеров на эту тему: «Мы имеем возможность сообщить сведения о Миссионерской деятельности Отца Протоиерея и приступаем к этому тем с большею охотою, что в настоящее время и общество и Литература начинают с вниманием и сочувствием относиться к делу наших Миссионеров вообще»[4]. В сносках к этому предложению дана следующая информация: «Свидетельством этого сочувствия служит между прочим образование в С.-Петербурге общества для вспомоществования нашим Миссионерам и обнародование в журналах и повременных изданиях известий о их деятельности»[5]. Как нам кажется автор находит это важным для напоминания потому что таким образом он стремится привлечь внимание к о.Николаю, как к герою своего времени, чья жизнь должна являться примером для остальных священнослужителей с одной стороны, а с другой стороны, прихожанам он хочет показать, что жизнь священнослужителя может быть интересна и самоотверженна.

Далее в тексте статьи рассматривается деятельность отца Николая. Организация строительства храма и устройство прихода. Автор постоянно ссылается на письма о. Николая, в которых он пишет, что у него совершенно нет свободного времени и он постоянно в делах: «Хлопот у меня довольно, а помощников нет; не удается прожить дома 10-дней...»[6]. Это воспринимается как исключительно положительное явление. Связано это с тем, что для автора таким же образом важно и то, что священник всегда занят делами, связанными с приходом и проповедью Слова Божьего, и способен разбираться в хозяйственных делах. Как нам кажется, эта статья является одним из важных средств для создания положительного образа священника. Священника, которого будут уважать и любить. И этот образ показывается священнослужителям для того, чтобы они сравнивали свой образ жизни с образом жизни отца Николая и могли правильно улавливать те нюансы, которые мешают выстроить такое же понимание и любовь между ним самим и его прихожанами.

Следующая статья приблизительно похожа на предыдущую статью и имеет такое название: «Небывалый праздник в г. Ярославле»[7] дополнением к ней служит: «Записка о службе и наградах Протоиерея Спасопробоинской церкви Иосифа Александровича Смирнова»[8].

Поводом к написанию статьи служит увольнение от должностей протоиерея Иосифа Александровича по его просьбе, причина которой заключалась в его старости и слабом здоровье после его 62-летнего служения на церковных должностях[9]. Духовенство по этому случаю решает отблагодарить благочинного и вручить ему икону.

Для нас важно, что делает, по мнению автора, достойным этого священнослужителя праздника в его честь и даров преподнесенных ему духовенством и архиепископом Нилом[10]. Во-первых, он отмечает, сколько лет отец Иосиф служил в разных должностях (этому посвящена даже вся вторая часть статьи): «О. Протоиерей И.А. Смирнов достиг в этом году уже 82 лет от роду, более 60 лет состоит в сане священника и 35 лет прослужил Благочинным над двадцатью градскими церквами. Сверх сего год и четыре месяца был диаконом, 20 лет членом Духовной Консистории и 12 лет старшим Попечителем о бедных духовного звания. О других, менее важных должностях, которыя проходил он, здесь не упоминаем»[11]. Это важно потому что, если человек в течение долгого времени занимал такие важные должности, среди которых были даже выборные, это свидетельствует о способностях этого человека, которого ценили за них и давали ответственные поручения. Во-вторых, автор указывает на следующее: «Но не можем не засвидетельствовать, что во всех своих положениях, на всех должностях он являл себя человеком прекрасных качеств ума и сердца и постоянно пользовался всеобщим уважением. О. Протоиерей И.А. Смирнов особенно расположил к себе подведомое духовенство духом кротости и братолюбия...»[12]. Это свидетельствует о том, что важным было то, чтобы человек, который брал на себя должности, проявлял христианские добродетели. Конечно это относилось не только к духовенству, а ко всем людям, но от духовенства это требовалось с большей строгостью. В-третьих, автор на протяжении всего текста отмечает, что отца Иосифа смутила оказанная ему честь, он со скромностью принял предложенные подарки, хотя и не считал, что этого заслуживает[13]. Для автора важно подчеркнуть отсутствие гордости и тщеславия. Он сознательно акцентирует на этом внимание читателя. Нам кажется, целью этого было показать священникам, которых, по-видимому, упрекали в неоправданном тщеславии, что уважают на самом деле священнослужителей за скромность.

Теперь наше внимание перейдет на другой вид источников – некрологи. Первый, который, мы разберем: «Слово при погребении Ярославской Вознесенской церкви протоирея Гурия С. Владимирского, скончавшагося 21-го Декабря 1866 года, на 79-м году жизни»[14].

И снова мы видим примерно одинаковую картину, изображающую хорошего священника. Автор некролога отмечает, что о. Гурий был усерден во всех занимаемых им должностях и когда их занимал был добрым, обходительным и внимательным к каждому: «Пятьдесят шесть лет, посвященных пастырскому служению пред Престолом Божиим, кроме других беспрерывно несенных им должностей и многих поручений, возлагаемых на него Начальством, служат непреложным доказательством безукоризненной, постоянно-исправной, можно сказать неутомимой и достохвальной деятельности его. Такие труды и поручения совершаемыя им с честию и с желаемым успехом, при долговременной, усердной и полезной службе по Церкви, конечно не оставались без внимания. Говорить ли о его смиренномудрии при всех почестях и отличиях, заслугами его приобретенных? Изображать ли обыкновенное обращение его с ближними и подчиненными ему по долгу службы? Это довольно знают те, которые близки были к сердцу его, а близки были все, кои могли знать его или иметь к нему какое-либо отношение. Они довольно знают, что обращение его всегда было просто и единообразно: кротость, которую он соблюдал, не смотря на все случавшияся в жизни неприятности от близких и дальних, от друзей и недругов, и кажется бы кем еще точнее могла свершиться заповедь Христа Спасителя: будите убо мудри, якоже змия, и цели, яко голубие (Мф.10, 16)? ...Скромность, по которой он желал лучше служить и быть полезным для других, нежели властвовать над ними»[15]. Представленный выше некролог имеет очень типичный вид. Про покойного рассказывается только то, что его характеризует как достойного человека и талантливого пастыря. Выражается скорбь от потери такого человека. Специфика некролога, как жанра предусматривает сознательное преувеличение достоинств покойного и умалчивание о недостатках. Автор выделяет две категории достоинств покойного. Первые относятся к качествам примерного христианина: умение ладить с подчиненными, кротость, терпение. Вторые к качествам хорошего священнослужителя – посвящает свою жизнь Церкви, хорошо относится к прихожанам.

Следующим мы разберем некролог о «О. Протоиерее Вениамине Алексеевиче Богословском»[16]. В этом некрологе помимо привычных к нам достойных качеств присутствует важное замечание о том, что он имел образование и хорошо учился: «По окончании курса Богословских наук в 1813 году в Ярославской Семинарии, был определен учителем сперва русских при семинарии тогда бывших школ, а потом, по преобразовании оной перемещен учителем же на низшее отделение Ярославского уездного училища, и, вместе с тем, определен инспектором онаго, откуда по прошению и уволен в 1818 году 15 июля с аттестатом»[17]. Вывод о том, что он имел неплохие успехи в успеваемости, мы делаем из того, что его оставили преподавать. В основном в некрологе отмечается то, что его с удовольствием назначали на разные административные церковные должности, а также он успешно преподавал. Также внимание уделяется наличию наград у покойного протоиерея[18]. Отмечается выслуга лет: «в продолжение 50-летней службы»[19] и забота о храме в котором он служил: «Так, между прочим, при нем и по его особенному старанию вызолочен снова весь иконостас в Мологском холодном соборе. Его усердием и деятельностию также выстроен церковный каменный дом для священно-церковнослужителей»[20]. Нравственные качества покойного представлены в некрологе не были, но автор обещает поместить в следующих номерах слово на смерть отца Вениамина, но в связи с какими-то причинами этого не делает.

Также интересен для нас некролог по отцу Иоанну Петровичу Аристову[21]. В нем не отмечаются причины смерти отца Иоанна, соболезнования по поводу его кончины. Сообщается, при каком храме он служил, факт смерти, место и время отпевания и проблемы с совершением погребения. А далее на две страницы идет послужной список отца Иоанна завершающийся тем, что после него остались вдова и дочь. Написан послужной список очень подробно, но сухо, без каких-либо замечаний о том, как он выполнял эти должности и поручения. Некролог написан отстраненным языком, без эмоций и возможно это указывает на возможные сложные взаимоотношения умершего и автора (или редактора) некролога.

В некрологе посвященном смерти протоиерея Андрея Тимофеевича Тихвинского[22] отмечается его образованность (он закончил 1 курс Петербургской академии), умение переносить утраты и принятие промысла Божьего, заботливость в устройстве храма, доброжелательность и кротость. Отмечается, что он, оказавшись вдовцом с двумя дочерьми воспитал их в страхе Божьем и для чистой, нравственной семейной жизни[23]. Надо отметить, что это первый некролог, где встречается оценка священника по тому, как он воспитал своих детей.

Последний некролог, который мы разберем это «Слово при погребении священника Ярославской градской церкви Гордия Аквилева»[24]. Первостепенное место занимает указание о сроке службы: «Двадцать восемь лет его благолепного служения в сем храме, двадцать восемь лет его неутомимого служения вашим нуждам и в этом священном месте и в домах ваших...»[25]. Отмечается, что он много заботился о благоустройстве храма. Про личные черты характера ничего не сказано.

Подводя итоги анализа выше представленных некрологов и биографических справок нужно сказать, что, во-первых, они имеют во многом общее содержание. Для автора важно указать, что данный священник обладает большой выслугой лет, получил награды за службу, его назначали на многие почетные должности, он был хорошим пастырем, со всеми вежливо обходился, следил за вверенным ему храмом. Для нас это очень важное наблюдение, так как оно позволяет нам увидеть, какими чертами должен в идеале обладать священник и что является хорошим результатом жизни для священника. Также важным выводом из рассмотренного материала является, то что священнику мало быть хорошим христианином, он должен обладать способностями к организации людей, лидерскими качествами, умением находить подход к разным слоям общества и быть хорошим хозяином. То есть быть способным отремонтировать что-то, следить за тратами и доходами и т.п. Важно отметить, что именно благодаря специфическим особенностям разбираемых нами источников нам удалось увидеть то какой образ священника проецируется епархиальными ведомостями и каких священников они хотели бы видеть везде.

Список источников и литературы:

Источники:

1. Ярославские епархиальные ведомости.

Литература:

1. Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2006. №21-1

Список сокращений:

ЯрЕВ – Ярославские епархиальные ведомости

[1] Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2006. №21-1 С.16

[2] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №38 С.310

[3] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №38 С.311

[4] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №38 С.311

[5] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №38 С.311

[6] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №38 С.312.

[7] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №48 С.389

[8] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №49 С.389

[9] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №48 С.389

[10] Архиепископ Нил преподнес о. Иосифу Евангелие с его дарственной надписью, а духовенство икону.

[11] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №48 С.389

[12] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №48 С.389

[13] ЯрЕВ//Ярославль, 1865, №48 С.391

[14] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №1 С.3

[15] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №1 С.3

[16] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №13 С.99

[17] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №13 С.99

[18] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №13 С.100

[19] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №13 С.100

[20] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №13 С.100

[21] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №22 С.171

[22] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №24 С.190

[23] ЯрЕВ//Ярославль, 1867, №24 С.192

[24] ЯрЕВ//Ярославль, 1869, №2 С.9

[25] ЯрЕВ//Ярославль, 1869, №2 С.10

Лучи "Солнечного"

- Подробности

- Категория: Конкурсы, гранты

- Опубликовано 27.01.2020 01:47

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 851

А.Д. Климова, участница XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

А.Д. Климова, участница XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

Утро. Струи фонтана, рассекая воздух, сверкают в лучах солнца. В водяной пыли играет задорная радуга. По тенистому парку прогуливаются дамы в утренних изящных платьях. В руках у них нежные ажурные зонтики, которые защищают от палящего солнца. Благородные кавалеры обмениваются последними новостями...

Это не начало исторического романа, это реальность, которая имела место быть в далеком XIX веке в дачном поместье братьев Яушевых в городе Троицке в Челябинской области. Сейчас вы можете прогуляться по сосновому бору и в глубине его найти остатки того самого фонтана. Там, где раньше прогуливались великосветские щеголи, теперь находится санаторий «Солнечный».

По словам старейшей троичанки Мариам Тагировны Абубакировой Яушевы приехали город в начале ХIХ века из деревни Сазбаш Казанской губернии. Их, как и многих людей, привлекла стремительно растущая слава торгового Троицка, как места, где можно разбогатеть. Особенно много приезжало татар, которые становились посредниками в торговле с Востоком, представителями русских купцов в Хиве и Бухаре. Еще в 1745 году, через два года после основания, Троицкая крепость была назначена местом менового торга с казахами Среднего Жуза .

Обладая огромным капиталом, совершая многочисленные сделки, Яушевы предпочитали огромные особняки, пышное архитектурно-художественное украшение фасадов, так как это давало представление о богатстве владельца, о его положении в обществе. В планировочной системе домов преобладали традиционные распространенные решения, такие как: коридорная система расположения помещений, парадные гостиные залы, лестницы, подводящие к ним.

Богатый купеческий деревянный дом находится по ул. Октябрьская, 112. Это здание возведено еще в XIX в. по заказу Шарипа Яушева, человека с консервативными вкусами, поэтому и дом построен в строгом классическом стиле. Возможно, именно здесь проводились светские балы и вечера, которые Яушевы любили устраивать.

В доме Мулла-Галея Яушева была устроена оранжерея, крышу которой венчал своеобразный купол. Двери в этом помещении украшены венецианским стеклом. В кабинете находится камин с зеркалом, который с большим трудом удалось сохранить до наших дней. Жилые помещения были отделаны со всей роскошью, которую можно себе было позволить в дореволюционном, провинциальном Троицке.

К особому виду архитектуры относят дачу братьев Яушевых, где ныне располагается санаторий «Солнечный». В конце XIX века троицкий купец Латып Яушев с братьями построил загородную дачу, целый комплекс зданий в парковом окружении. Главный особняк и дом для гостей, обильно украшенные башенками и резьбой по дереву, – образцы деревянного зодчества.

По словам местного журналиста того времени, Фомы Деревенского: «Кумысокурорт представляет собой маленький культурный уголок, со всеми необходимыми придатками, кинотеатром, купальнями, беседками, библиотекой, электросветом, водопроводом. В оранжереях цветут огурцы. В теплице распускаются бархатисто-алые розы. Цветет гвоздика. Приятно ласкают взор роскошные пальмы, фикусы, филодендроны. Собственное стадо (170) кобылиц. Своя лаборатория».

Лечение на курорте заключалось в питании, климатотерапии, «лечении лучами солнца» и в применении медикаментов. На данный момент, много строений снесено, но о былом великолепии можно судить по «Плану дачи, принадлежащей Троицкому купечеству (бывших братьев Яушевых) на бугристой пустоши на реке Уй», который был восстановлен техником Байдулиным и его коллегой в 1926 году. Здесь описание трех овощных и цветочных оранжерей, четырех жилых домов, продуктохранилища, двух столовых, двух конюшен, фонтана.

Один из домов дачи назывался – «Сказочный», здесь любил отдыхать Абдул-Валей Яушев с семьей. Неизвестные мастера украсили его затейливой пропильной резьбой – подлинным шедевром деревянного зодчества. Но в июне 2002 года дача сгорела. Причиной этого послужила замкнувшая электропроводка. Сейчас вместо стоявшей раннее красавицы находится обгоревшая рухлядь.

Исторические объекты являются не только единицами культурного наследия, но и нередко становятся местами паломничеств. На территории санатория находится интересный предмет, местные прозвали его Камнем желаний. Располагается он на небольшом живописном обрыве. Открывающийся вид очаровывает: внизу, медленно переливаясь серебряным блеском, лежит гордый Уй. «Лучи «Солнечного» и сегодня притягивают к себе множество людей, туристы не упускают возможности загадать там желания.

История жива до сих пор, и, посещая подобные места, можно ощутить эту мощную энергию веков. Яушевы были «отцами» города до революции и изгоями после. Купеческая семья оказала огромное влияние на формирование архитектурного ансамбля провинциального Троицка, который и сегодня напоминает о забытых именах.

Список источников и используемой литературы

1. Зыкова М. Дореволюционная архитектура Троицка Челябинской области (региональные черты): дипломная работа студентки 5 курса УГАИ. Свердловск, 1986.

2. История возникновения троицкой ярмарки / сост. В.И. Усанов. Челябинск, 1993. 18 с.

3. Скобелкин Е.И., Шамсутдинов И.В. / Возвращаясь к прошлому. Троицк: ТЭМП, 1993. 168 с., илл. 50.

4. Из записи интервью с М. Т. Абубакировой.

Гордость Каслинского района

- Подробности

- Категория: Конкурсы, гранты

- Опубликовано 20.01.2020 01:03

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 1574

В.А. Котова, участница XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

В.А. Котова, участница XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

Каслинский район – это уникальное по красоте место, известное людям много тысячелетий, о чем свидетельствуют многочисленные стоянки и археологические находки. Здесь горный край переходит в бескрайнюю равнину по долинам рек, а таежные леса соприкасаются с березовыми рощами. Это место на стыке Среднего и Южного Урала очень богато озерами. Именно на территории Каслинского района появляются первые старейшие на Южном Урале крупные села: Тюбук и Багаряк. А город Касли на весь мир прославило каслинское литье.

Село Багаряк

Багаряк – одно из первых русских поселений на территории современной Челябинской области. Село основано в 1688 году. Сначала это была Багарякская слобода, и относилось к Екатеринбургскому уезду Пермской губернии. В 1924—1959 гг. становится административным центром одноименного района.

В поселке можно увидеть много старых зданий из камня, каменный мост через реку Багаряк, старый храм, построенный в 1818 году. В селе находится могила советского дипкурьера И. Махмасталя (1891-1942). К северо-западу от села на берегу реки Багаряк находится скала Львиная голова.

Село Тюбук

Расположено на берегу реки Синара. Село основано до 1705 года мещеряками (приуральскими татарами). Они основали 13 новых поселений, большинство из которых сохранились до наших дней.

В 1751 году в селе построили плотину, кузницу, мельницу, деревянную церковь во имя Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Село носило второе неофициальное название – Богословское. В 1797 году была положена дорога из Екатеринбурга в Челябинск – Екатеринбургский тракт. В селе построили большой пересыльный дом, поскольку по тракту шли этапом в Сибирь осужденные на каторжные работы.

Памятники природы

Каслинский район в области самый северный. Более 95 тысяч гектаров каслинских земель покрыты лесами. Ленточные боры по берегам рек выдаются далеко в лесостепь. Это видно по Синаре, Багаряку, Боёвке, Караболке, Б. Вязовке.

Озера – главная достопримечательность Каслинского Урала, потому и именуют его Каслиозерьем. здесь более 70-ти озер. Они расположены тремя группами: Каслинская, которая венчает столица района, в эту группу входит озеро Иртяш – третье по величине озеро в области; северо-западная – вокруг озера Синара, и восточная, где самое крупное озеро – Шаблиш. Каслинская и Синарская группы – северное завершение.

Как и положено в краю озер, большинство памятников природы – озера. Озеро Светленькое голубеет у подножия Вишневых гор. Оно невелико – 0,24 кв. км, длина – 0,8 км, ширина – 0,3 км. Глубина не более трех метров. Единственный приток – ручей из Курочкина лога. Исток – речка Ольховка, впадающая в Сунгуль. Другой гидрологический памятник природы – Озеро Долгое, также невелико (12 кв. км) отличается родниковой чистотой воды.

Еще один озерный памятник природы – Аракуль. Озеро интересно своей природой и богатой "рыбной" историей. Озеро находится несколько в стороне от Каслиозерья – за Вишневыми горами у подножия горы шихан.

Аракульские Шиханы, гора Аракуль, или просто Шихан, – название одного и того же скального массива. Скальная цепь тянется по вершине горы почти на 2 километра с востока на запад. Южная сторона массива напоминает стену большой старинной крепости, сложенную огромными гранитными глыбами высотой 30-40 м. Северный склон намного ниже (15-20 м) и положе.

В 2000-е годы археологи под руководством Е.В. Тидеман изучили окрестности озера Аракуль и Аракульского Шихана. В окрестностях горы расположены древние стоянки человека (эпоха ранней бронзы и раннего железного века). Всего в окрестностях Аракуля в настоящее время известно 13 археологических памятников. С высшей точки Шихана – вершины Чемберлен – можно увидеть 11 озер. Ещё одна особенность Шихана – многочисленные каменные чаши. Летом в некоторых из них можно даже искупаться. Предполагают, что чаши образовались в результате разрушения породы из-за разводившихся нашими предками на одном и том же месте костров. В пользу этой версии говорит тот факт, что археологи нашли в чашах и рядом уголь и золу.

Также в природные памятники Каслинского района входит озеро Большие Аллаки. Озеро пресноводное. Берега плоские, невысокие, но с выходом каменистых выступов, в южной части заболоченные. Дно у берегов песчано-каменистое, в центральной части илистое. В озере водится большое количество разнообразной рыбы.

Также, озеро удивляет своими «Каменными палатками». Два гранитных скальных выхода Бей-таш и Килен-Таш расположены на противоположных берегах озера Большие Аллаки. Они имеют естественное происхождение. Над их строительством миллионы лет трудились силы земли и воды. Археологический памятник был открыт и впервые описан в 1914 году уральским археологом Владимиром Толмачевым. В 2019 году исполняется 105 лет со дня открытия «Каменных палаток».

Толмачев первым сфотографировал и описал фрагменты наскальной живописи (возраст рисунков 6-7 тысяч лет). Лучше всего сохранились изображения пляшущих человечков с «антеннами» на головах. Они символизируют танцы шаманов в ритуальных головных уборах.

На прилегающей к «Каменным палаткам» территории каменные и бронзовые наконечники стрел, бронзовый наконечник копья, фрагменты керамики, медного птицевидного идола. Ученые считают, что это место являлось святилищем, вокруг которого религиозные обряды жертвоприношений.

В конце 60-х-начале 70-х годов ХХ века исследования продолжил другой уральский археолог – В. Петрин. Он описал ранее неизвестную группу наскальных рисунков. В ходе раскопок под одной из скал было обнаружено более 200 предметов из горного хрусталя. Исследования продолжаются и в настоящее время.

Зотинская пещера также является природным памятником Каслинского района. Она является самой крупной в системе карстового района по реке Багаряк. Находится рядом с селом Зотино в Виськовой горе под нависающей скалой. Пещера коридорного типа. Ее высота в начале – 6 метров, в середине – 1,5 метра, а уже в конце всего около 20 сантиметров. Общая длинна пещеры примерно 35 метров. Считается, что пещера была обитаема во времена каменного века. А позднее в ней начали останавливаться рыбаки и охотники их окрестных селений.

На территории пещеры археологам удалось раскопать два культурных слоя: нижний слой относится к каменному веку (нашли кости зверей, каменные орудия), а верхний – к бронзовому и железному векам, удалось найти человеческие кости, черепки, наконечники стрел.

В 2019 году исполняется 145 лет с момента посадки столетних сосен. Столетние сосны – это ботанический памятник природы, расположенный между поселком Черкаскуль и селом Щербаковкой. Его площадь – 200 га. Столетние сосны представляют из себя уникальный участок лесных культур сосны, который был посажен на землях помещика Николая Злоказова в 1874 году. Посадками руководил А. Клинков – сосны выкапывали в лесу и пересаживали. Средний возраст сосен - более 135 лет.

Каслинский район богат православными храмами: Храм в честь Святителя Николая Чудотворца (Касли); Храм Успения Пресвятой Богородицы (Касли); Храм в честь Святого Пророка Илии (Клеопино); Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Булзи); Храм Святой Троицы (Ларино) и тд.

Храм Вознесения Господня была построена по проекту архитектора Э. Х.-Г. Сарториуса. Заложена 29 июня (12 июля) 1843 года на добровольные пожертвования граждан и ежемесячные рублевые отчисления из жалованья работников железоделательного завода.

Руководил строительством заводской приказчик М. Дунаев. Освящение приделов храма состоялось: 28 июня (11июля) 1852 года – южной части (во имя Святого Пророка Илии); 28 июня (1 июля) 1855 года – северной части (во имя Священномученика Харлампия); 1 (14) июля 1855 года – главной части (в честь Вознесения Господня). При оформлении храма использовали каслинское чугунное литье.

Первым священников стал отец Алексей (Серебренников, 1830-1897), который прослужил в храме более 40 лет.

Храм был закрыт в марте 1930 года. Из него изъяли материальные ценности, разрушили иконостасы, сняли колокола и кресты. В здании поместили зернохранилище. Но в 1943 году храм был вновь освящен и возвращен верующим.

Первые масштабные ремонтно-реставрационные работы инициировал настоятель храма Серафим (Урбановский, 1908-1996), прослуживший в храме 26 лет. На данный момент настоятелем храма является отец Георгий (Головкин, 1998 год).

Касли

История Каслей начинается с 1747 года – с основания чугуноплавильного и железоделательного завода купцом Я.Р. Коробковым. Но уже в 1751 году завод был продан Н.Н. Демидову. Продукция завода поставлялась в центр страны с Сорокинской пристани на барках по весенней реке Уфе.

Во время крестьянской войны в начале 1774 года рабочие завода перешли на сторону Пугачева. Спустя почти два месяца правительственные войска выбили пугачевцев с Каслинского завода, но позже (29 июня 1774 года) отряд бунтующих башкир полностью сжег Каслинский завод. Восстановили завод лишь к концу 1775 года.

В 1809 году Петр Григорьевич Демидов продал Каслинский завод купцу Льву Расторгуеву. Завод стал активно развиваться.

Широкая известность к Каслям пришла в середине XIX века благодаря производству высококачественного художественного литья из чугуна. Успех объясняется качественным чугуном, превосходным формовочным песком, найденным поблизости и не уступающим лучшим европейским, а также хорошими мастерами.

Каслинский художественный промысел по изготовлению чугунных изделий уходит корнями в далекий ХVIII век, когда на Урале происходил стремительный подъем горнозаводской промышленности. В 2019 году исполняется 195 лет с того момента, как в 1824 году каслинцы освоили немецкую технологию художественного литья, внесли в нее свои новшества и стали применять для отливки различных статуй, бюстов, скульптурных групп и прочих изделий. С середины 1880-х по 1914 год – «золотой век» каслинского хдожественного литья. С началом Первой мировой войны производство художественного литья было прекращено, его возобновили лишь в 1920 году. С тех пор Каслинский завод выпускает большой ассортимент продукции, которая пользуется спросом. Многие предметы хранятся в музеях и домах извстных коллекционеров антикварного декора.

На заводе работали талантливые скульпторы М.Д. Канаев, П.К. Клодт, Н.Р. и Р.Р. Бахи, В.Ф. Торокин и другие. Каслинское. Каслинским мастерам-литейщикам посвятил сказ «Чугунная бабушка» писатель Павел Петрович Бажов.

• В конце 1840-х годов стали выпускать подсвечники трех видов: черные, лаковые и бронзовые;

• Из чугуна делали даже посуду – узорчатые тарелки;

• С 1852 года начали производить ажурную мебель, решетки, скамейки;

• В 1852-1853 годах началось производство круглой скульптуры и кабинетных вещей

• В 1928 году на Каслинском заводе впервые в стране начали выпускать мясорубки.

В 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде Каслинский завод получил высшую награду – право ставить на изделия клеймо с Государственным гербом России – двуглавым орлом.

Каслинское литье получило множество наград на ведущих выставках. Но настоящим триумфом Каслей стала Всемирная выставка в Париже 1900 года. Выдающийся чугунный павильон получил высшую награду Гран-при и Большую золотую медаль.

Среди многочисленных высоких гостей Каслинский павильон посетил и президент Франции Эмиль Лубо. Он выразил желание приобрести павильон для республики за баснословную по тем временам цену - два миллиона рублей, вместе со всей коллекцией каслинского художественного литья. Управляющий Кыштымскими заводами П.М. Карпинский передал согласие владельцев продать все, кроме скульптуры Н.А. Лаверецкого «Россия». Торг был долгим, а ответ один: «Россия» не продается!»

Павильон вернулся в Россию.

Сейчас он находится в краеведческом музее Екатеринбурга. Бронзовая копия оригинальной чугунной скульптуры была изготовлена в 1900 году. В настоящее время существует ограниченное количество копий, она из них в Администрации Президента Российской Федерации.

Скульптура «Россия» (скульптор Н. Лаверецкий, 1895 год) – фигура молодой женщины в шлеме и кольчуге, которая в правой руке держит меч, а в левой – щит. Под щитом – на тумбе с драпировкой – атрибуты российского самодержавия: скипетр, держава и императорский венец.

В наши дни Каслинский завод архитектурно-художественного литья принадлежит компании «Мечел». По рассказам местных жителей, настоящие профессионалы своего дела перешли в небольшие частные литейные мастерские.

Достопримечательности города Касли

Каслинский заводской госпиталь построен предположительно по проекту М.П. Малахова между 1810 и 1827 годами. Когда-то красивое здание (образец позднего классицизма) ныне находится в ветхом состоянии. Каслинский госпиталь – памятник архитектуры федерального значения.

В Каслях работает Музей художественного литья (историко-художественный музей) открытый еще в 1963 году. В фондах музея насчитывается более 30 тысяч экспонатов. С 1999 году объединяет два музея.

Основу музея составляет уникальная коллекция художественного литья, выполненная на Каслинском заводе по моделям русских и западноевропейских скульпторов конца XIX-начала XX веков, а также архивные документы по истории зарождения и развития промысла.

Дом-музей скульптора А.В. Чиркина. Дом, где в 1973-1989 годах проживал талантливый скульптор, член Союза художников СССР А. Чиркин, был выкуплен у его наследников. Здесь сохранена подлинная обстановка: мебель конца XIX-середины XX века, культовые старообрядческие предметы, личная библиотека. Экспонируются более 100 скульптур, живописных и графических произведений, документы, фотографии, предметы быта.

Одна из «фишек» Каслей – Зимний сад. Единственный на Южном Урале и один из крупнейших в России. Создан в начале 1980-х годов, содержит более 150 видов растений, многие из которых относятся к редким. Здесь можно увидеть пальмы, американскую лиану, фикусы, саговник, китайскую крапиву рами, монстеру, кофейное дерево, гранаты, инжир, мандарин и многое другое. Зимний сад находится прямо внутри ДК им. Захарова.

Иван Захаров – потомственный рабочий из Каслей, революционер, инициатор ежегодных маевок в городе, первый комиссар труда. Памятник в честь него открыт в 1957 году и находится на площади перед Дворцом Культуры.

Из наиболее примечательных памятников города можно отметить следующие:

• Памятник борцам, павшим за революцию, скульптора К.А. Клодта (такие же памятники установлены в Верхнем Уфалее, Златоусте, Сысерти, Лысьве) и памятник на братской могиле по соседству с надписью, от которой леденеет душа...

• Памятник труженикам тыла и воинам Урала.

• Памятник погибшим землякам. Символично, что холм, на котором стоит почти пятиметровый памятник, включает в себя землю из городов-героев и мест захоронений погибших каслинцев. Это один из наиболее масштабных памятников на тему ВОВ в Челябинской области.

Все памятники отлиты из чугуна на Каслинском заводе.

На каменном поясе России много есть городков и селений, сияющих как драгоценные камни своими делами, своей историей, своими людьми. Один из таких самоцветов – Касли. Касли – это наша малая Родина, это всемирная слава и признание страны. Это наша с тобой земля!

Используемая литература:

1) Касли / Б. В. Павловский – Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1957;

2) История Каслинского завода 1745-1900 гг./ Свистунов В.М. Челябинск: Рифей, 1997;

3) Историческое краеведение. Челябинская область: учеб. пособие/ Н.Б. Виноградов, М.С. Гитис, В.М. Кузнецов – Челябинск: АБРИС, 2009;

4) Челябинская область: путеводитель/ Н.А. Денисова – [Изд. 4-е, испр. и доп.] – Челябинск: Книга, 2016;

5) Материалы научной конференции, посвященной 100-летию каслинского чугунного павильона. 27 апреля 2000г. г.Екатеринбург, 2001, стр 6-24,59-98,108-113.

Интерактивная экскурсия «Казачий погребок»

- Подробности

- Категория: Конкурсы, гранты

- Опубликовано 19.01.2020 01:12

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 844

В донских хуторах и станицах в условиях жаркого лета и не очень устойчивой зимы хранение продуктов являлось очень важной задачей. Поэтому одной из самых необходимых построек в хозяйстве казаков был погреб, где хранили продовольственные и кормовые запасы: летом там хранили молоко и мясные продукты, а на зиму туда спускали картофель, свеклу, морковь, капусту в кочанах. Здесь же в деревянных бочках солили огурцы, помидоры и арбузы, квасили капусту, мочили яблоки.

В донских хуторах и станицах в условиях жаркого лета и не очень устойчивой зимы хранение продуктов являлось очень важной задачей. Поэтому одной из самых необходимых построек в хозяйстве казаков был погреб, где хранили продовольственные и кормовые запасы: летом там хранили молоко и мясные продукты, а на зиму туда спускали картофель, свеклу, морковь, капусту в кочанах. Здесь же в деревянных бочках солили огурцы, помидоры и арбузы, квасили капусту, мочили яблоки.

На интерактивной экскурсии посетители узнают, как делают погреб, чтобы в нем дольше хранились продукты, смогут узнать старинные рецепты, по которым наши бабушки и прабабушки делали заготовки на зиму, и здесь же отведать казачьих разносолов.

Дата и время проведения:

21.01 2020 с 09:00 до 16:00

22.01 2020 с 09:00 до 16:00

23.01 2020 с 09:00 до 16:00

24.01 2020 с 09:00 до 16:00

25.01 2020 с 09:00 до 16:00

26.01 2020 с 09:00 до 16:00

28.01 2020 с 09:00 до 16:00

29.01 2020 с 09:00 до 16:00

30.01 2020 с 09:00 до 16:00

31.01 2020 с 09:00 до 16:00

Место проведения: ФГБУК «Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова»

Адрес: Ростовская область, Шолоховский район, хутор Кружилинский, улица Шолохова, владение 34

Стоимость билета: 50-150 руб

Заканчивается прием заявок на участие в юбилейном XV Всероссийском конкурсе на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

- Подробности

- Категория: Конкурсы, гранты

- Опубликовано 17.01.2020 00:44

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 1373

Конкурс проводится в форме индивидуального первенства на лучшую письменную работу по истории России среди граждан РФ в возрасте от 18 до 25 лет. Номинации:

Конкурс проводится в форме индивидуального первенства на лучшую письменную работу по истории России среди граждан РФ в возрасте от 18 до 25 лет. Номинации:

1. Военная история России; Допетровская эпоха;

2. Переломные точки русской истории;

3. Доходчиво и интересно о нашем прошлом;

4. История моей малой родины Конкурсные работы вместе с заявками принимаются до 00 часов 00 минут 01 февраля 2019 года» по e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и/или по почте 105066 г. Москва, а/я 63 с пометкой «Русская история».

По результатам заочного тура будут определены 12 победителей – участников очного тура конкурса, который пройдет в мае 2019 года в Москве (все участники очного тура получат денежные премии). Награждение:

- Общий призовой фонд конкурса составляет более 250 000 рублей.

- Победители и призеры конкурса получат денежные премии и призы от организаторов;

- Все участники конкурса получат именной диплом;

- Все допущенные работы будут опубликованы на сайте конкурса;

- Лучшие работы будут опубликованы в научном издании «Русский исторический сборник»;

- Авторы работ, допущенных к участию в конкурсе, имеют право получить рекомендательное письмо для поступления в ВУЗ или аспирантуру, а также для предоставления на кафедру учебного заведения. Спонсоры:

ООО «Крупнопанельное домостроение», ООО «Союз маркшейдеров России» Информационные партнеры:

Журнал «Русская история», Исторический интернет-портал «Московия» (www.moscowia.su), Интернет-портал «Русская история» (www.rus-ist.ru). Более подробная информация размещена на сайте конкурса: www.ist-konkurs.ru

Телефон для справок: 8(499)261-22-11, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Информационное сотрудничество: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

История моей малой родины

- Подробности

- Категория: Конкурсы, гранты

- Опубликовано 18.01.2020 03:47

- Автор: Мария Черникова

- Просмотров: 963

С.Е. Кундус, участник XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

С.Е. Кундус, участник XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым"

Введение

Нашему селу чуть более 100 лет. Тихая, спокойная сибирская деревня. Бури войн обошли её стороной, она не связана с именами известных исторических персонажей, но вся история страны отразилась как в капельке воды в судьбах жителей нашего села. Память о тех событиях и людях сохранилась у наших ветеранов по рассказам их родителей, дедушек и бабушек, по фотографиям и письмам. Своими воспоминаниями поделились Пестряк Мария Сергеевна, Желторылова Любовь Афанасьевна, Фалины Клавдия Семёновна и Пётр Алексеевич, Желторылов Николай Сергеевич, Флейклер Александр Яковлевич, Колесов Юрий Григорьевич, Екимовы Валентина Михайловна и Иван Васильевич, Никитин Пётр Васильевич. Богатый исторический материал хранится и в архивах Тюкалинского историко-краеведческого музея, где его по крупицам собирала в Омском и Тобольском архивах Бизякина Мария Андреевна.

Очень интересно было слушать старожилов, всматриваться в лица на пожелтевших фотографиях, находить в литературе и документах упоминания о селе и его жителях. Ведь их имена и фамилии звучат в селе. Мы ходим за грибами в Макаровы леса и Симонов околок, которые были названы в честь их владельцев, сельское кладбище располагается на Бакаловской гриве (по фамилии первого умершего в селе), есть Кешины леса, названные по имени первого лесничего Солодухина Иннокентия Михайловича. Многие наши земляки, с которыми мы беседовали, очень сожалеют, что мало интересовались своими предками, не сохранили их фотографий, что немного расскажут своим потомкам о своём роде.

Работу о сборе материалов об истории села начинал Косов Егор (Георгий) Максимович, затем она продолжалась учителями и учениками школы. Мы тоже решили внести свою лепту в сохранении родовой памяти своих земляков.История села Красноусово

Из истории известно, что в 1895-1900 гг. началось переселение крестьян в необжитые районы Сибири из малоземельных краев / реформа/. В областном архиве /ф36 №3/ хранится копия документа, где его императорского Величества рукой написано: «Быть по сему», /В Петергоф 13.06.1893г/ «Временные правила для образования переселенческих и запасных участков». 1895 году был нарезан Красноусовский участок для расселения крестьян. В 1896 году прибыли первые переселенцы. Красноусовский участок облюбовали крестьяне – переселенцы из Тульской губернии, прибывшие в мае. Что их привело сюда? Местность типично лесостепная, живописное озеро. Главные природные богатства – березовые колки с ягодами и грибами и почвы, наделенные вековыми хлеборобными качествами. Такой дар природы не мог, разумеется, не служить человеку. Первая партия из 10 семей, прибывшая из Тульской губернии, поселилась у озера Красноусово (озеро названо по фамилии купца Красноусова). Новосёлы вырыли землянки и стали зимовать. Место выбрали как будто хорошее, но не было питьевой воды. И они переселяются к озеру Саусканово (Карасиное). Из воспоминаний Кротовой О. А.: « Мне было восемь лет, когда мы приехали в Сибирь. Было страшно, всё кругом незнакомое. Родители падали от усталости, мы тоже не сидели сложа руки: поливали и пололи огород, пасли гусей, собирали гусиные перья на подушки». Деревню первое время называют Саускановкой, но т. к. название Красноусово попало в список населённых мест, то она так и стала называться. В 1896 в деревне было 15 дворов, в которых жило 20 семей, переселенцев из Тульской губернии. Через два года к ним присоединяются переселенцы из Рязанской области. В архивах имеются достоверные сведения о первых переселенцах Красноусово, они дополняются рассказами сторожилов. Первые поселенцы: Симонов С.И., Пименов В.И., Макаров М.С. и др. Будущее село было разбито на усадьбы по 0,8 десятин, на целине расставили вешки. На первом сходе решили распределить усадьбы по жребию. Поэтому получилось первое расселение по двум улицам и так они до сих пор называются «Тулянка» и «Рязанка». На этом сходе избрали сельского старосту. Им стал Симонов Селиверст Ильич. На селе жили дружно, особенно ценились родственные связи.

По результатам подворного обследования крестьян д. Красноусово, проведённого чиновниками казённой палаты Тюкалинского уезда, установлено, что население состояло из девяти фамильных династий. До сих пор выделяются дружные семейные союзы Макаровых, Екимовых, Тимошиных.

С каждым годом семей прибывало все больше и больше. Они прибывали с более весомым имуществом: рабочим тяглом и продуктивным скотом. Они быстрее освоили хлебопашество, претерпели меньше издержек при домозаведении, чем первые поселенцы. Не случайно из этой партии крестьян позже стали самые зажиточные в селе: Макаровы, Симоновы, Бакаловы и др.

Население быстро росло как за счёт новых переселенцев, так и за счёт многодетности семей. В среднем семья состояла из 7 человек. Уже в 1903 году в деревне было 63 дома, из них 23 деревянных, с соломенными крышами по 50-250 рублей. По спискам Тюкалинского уезда посевная площадь в 1903 году составила 64 десятины, в том числе пшеницы – 20, ржи – 10, ячменя – 14, просо – 10, овса – 10. Под огородами было занято около 5 десятин, картофеля – по 5 соток у каждого хозяина. По свидетельству архивных документов видно, что с самых первых лет поселения наметилась тенденция расслоения, что подтверждается и рассказами сторожилов. Причины были разные, в первую очередь играл первоначальный капитал, Немаловажны были и сметливость, работоспособность, число рабочих душ в семье. Р. М. Желторылов рассказывал о том, как смог заработать день на переезд в Сибирь: его отец Максимов Михаил служить вместо юноши из семьи Желторыловых, Так семья получила новую фамилию и возможность поправить своё материальное положение.

Налоги слагались из нескольких видов податей, казенной палатой начислялся налог по трем статьям: оброчная подать, земский и волостной сборы.

Внутреннее устройство жилища не отличалась и подобием какой – либо роскоши. Кроме обширной печи, деревянные нары/полати/ под потолком, где спали, вдоль стен – лавки, сундук, на нарах горой складывалась постель для всей семьи: подушки, одеяла. К потолку, возле нар подвешивалась люлька для грудных детей. В передней части избы/кути/ находились навесные шкафчики для хранения посуды. Под печью имелось пространство для хранения ухватов, сковородок, запасов дров.

Иконы были убраны вышитыми ручниками. Место для умывания было в переднем углу – кружки на лавке и тазик на полу. Большинство хозяев жилище содержали опрятно, в чистоте, но были семья, где наблюдалась сырость, холод. Большинство мужчин, подростков, женщин были крепкими, работоспособными, без хронических заболеваний. Любой мужчина запросто закидывал на плечо мешок с зерном и переносил на большие расстояния, нагрузить телегу сеном было для него привычным делом, и не составляло никакого труда. Женщины также были удивительны по своей работоспособности. С рассвета до заката солнца – по дому, во дворе, с детьми, даже в поле без них не обходились.

Если в соседних деревнях к концу 19 века были школы, то красноусовцам отказали в её открытии. Поэтому на сходе было решено арендовать дом у Симонова С. И. и просили его учить детей грамоте. Плата за обучение производилась продуктами и дровами.

Не остались в стороне жители нашего села и от участия в первой Мировой войне. Сейчас невозможно сказать, сколько человек было её участниками, но сохранились сведения, что Симонов Гавриил Тимофеевич погиб где-то в начале войны, храбро воевали Иващенко Митрофан и Иван.

Тяжело приходилось людям, но им помогала природа. В озере Саусканово перестали бить ключи, и оно обмелело. Два года подряд сельчане получали небывалый урожай пшеницы, которая была выше роста человека. (Из воспоминаний Макаровой Александры Петровны, 1906 года рождения). Затем озеро восстановилось.

Революция расколола деревню на два противоборствующих лагеря. Во время Гражданской войны жители воевали по обеим сторонам фронта.

Её участниками были Тимошин А. Е., Першиков Н., Симонов Т., Плошкин Д. К. и др. Василий Алексеевич Екимов пошёл против своего отца, который имел большое хозяйство, маслобойку, конюшни и воевал на стороне красных. После началась жизнь при советской власти. Первыми коммунистами были П. А. Симонов, Т. Я., М. И. Симонов, А. Г. Карпухин. Комсомольскую ячейку организовали Т. Я. Желторылов и Д. К. Плошкин. В двадцатые годы в селе организовывают первые ТОЗы, в них вступают не только бедные. В соответствии с новыми веяниями зажиточные красноусовцы старались как то приспособиться. Они отдавали часть имущества в общее пользование, иногда это было добровольно, чаще под давлением. А были случаи как у Екимовых, когда дети отделялись от родителей, деля хозяйство и затем вступая в колхозы. В 1931 году были организованы два колхоза: «Великий перелом» и им. Кирова, которые слились в 1939 г. в один колхоз им. Кирова. Первыми председателями были К. А. Чалик и В. А. Екимов.